Elektrophysiologie

Die Elektrophysiologie stellt einen wichtigen diagnostischen Teilbereich der Neurologie dar. Hier beschäftigen wir uns mit der elektrochemischen Signalübertragung des Nervensystems. Je nach Untersuchungen können einzelne periphere Nerven oder ganze polysynaptische Nervenbahnen auf eventuelle Schädigungen hin untersucht werden.

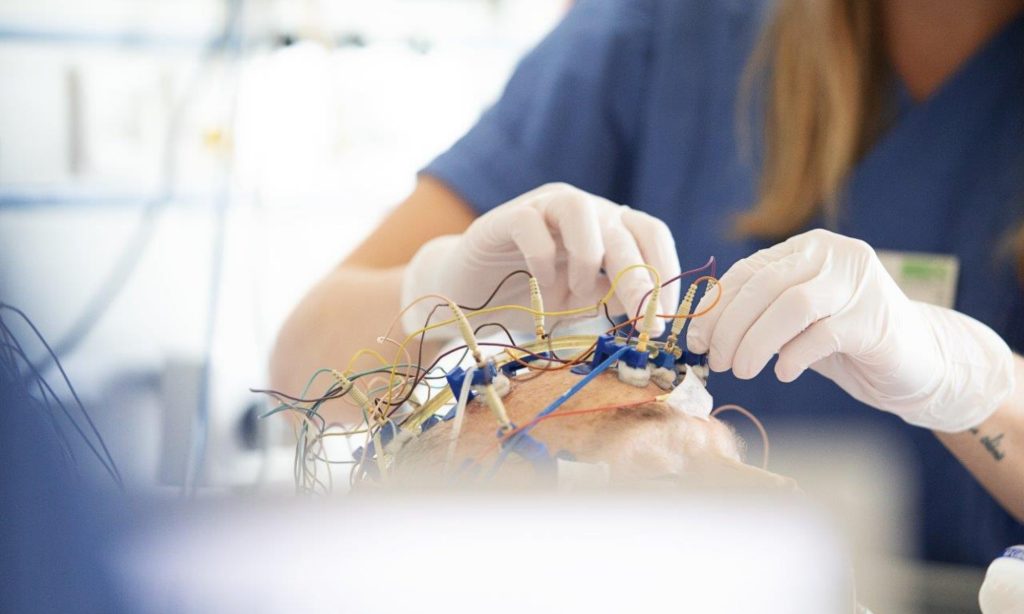

Elektroenzephalographie (EEG)

Bei der Elektroenzephalographie wird mittels an der Kopfhaut angebrachter Elektroden die elektrische Aktivität des Gehirns untersucht. Durch die definierten Positionen der Elektroden können pathologische Veränderungen anatomischen Gehirnarealen zugeordnet werden. Bei Schädigungen des Gehirns kommt es zu einer Veränderung der elektrischen Aktivität, was sich wiederum in veränderten Kurven im Elektroenzephalogramm wiederspiegelt. Folgende Erkrankungen können zu Veränderungen im EEG führen:

- Epilepsien

- Hirntumoren

- Demenzen

- Schlaganfälle

- Schädel-Hirn-Traumata

- Stoffwechselstörungen des Gehirns

- Vergiftungen

- u.a.

Evozierte Potenziale

Evozierte Potentiale sind Potentialunterschiede im Elektroenzephalogramm die durch die Reizung unterschiedlicher Nerven hervorgerufen werden können. Dabei kommen auch unterschiedliche Reize zum Einsatz, so dass verschiedene Teile des Nervensystems untersucht werden können.

Visuell evozierte Potentiale (VEP): Bei den dieser Messung wird ein visueller Reiz verwendet und es kann so die Funktion der Sehbahn untersucht werden. Je nach Erkrankung kann es zu einer Verzögerung der Reizweiterleitung oder einer zu schwachen Reizantwort kommen.

Akustisch evozierte Potentiale (AEP): Mittels akustischer Signale (Klicklaute über Kopfhörer) kann die Hörbahn untersucht werden. Bei Schädigungen kann die Weiterleitung zu langsam oder zu schwach sein.

Somato-sensibel evozierte Potentiale (SEP): Mittels geringer Stromimpulse an Händen oder Füßen wird ein sensibler Reiz gesetzt. Es wird dann gemessen wie schnell und wie stark das Signal im Gehirn ankommt. Außerdem kann untersucht werden ob es im Verlauf der Signalübertragung zu Störungen kommt.

Motorisch evozierte Potentiale (MEP): Im Gegensatz zu den anderen evozierten Potentialen wird der Reiz bei den MEPs über die transkranielle Magnetstimulation in motorischen Arealen des Nervensystems gesetzt. Dadurch werden Muskelzuckungen in den Füßen, den Händen oder im Gesicht ausgelöst. Über die gemessenen Muskelaktionspotentiale kann wiederum die Zeit der Signalübertragung von motorischem Areal bis zum jeweiligen Muskel gemessen werden.

Elektroneurographie

Die Elektroneurographie dient dazu den Funktionszustand von peripheren Nerven zu untersuchen. Dabei wird der zu untersuchende Nerv mit einem leichten Stromimpuls gereizt und die anschließende Reizweiterleitung untersucht. Wir interessieren uns dabei vor allem für die Nervenleitgeschwindigkeit und die Stärke (Amplitude) mit der ein Reiz ankommt. Oft kann durch diese Messung auch der Ort einer Nervenschädigung festgestellt werden.

Elektromyographie (EMG)

Bei der Elektromyographie wird die elektrische Aktivität des Muskels untersucht. Dabei wird eine dünne Nadel zur Messung in den Muskel eingebracht. Diese ist vergleichbar mit einer Akkupunkturnadel, so dass die Untersuchung nicht besonders schmerzhaft ist. Bei manchen Fragestellungen ist dies aber die einzige Möglichkeit um eine Muskelerkrankung oder eine Nervenschädigung nachzuweisen. Außerdem ermöglicht das EMG zu untersuchen in welchem Stadium sich eine Schädigung befindet und ob Reperaturmechanismen begonnen haben.

Ultraschalldiagnostik

Mit 4 Ultraschallgeräten und 3 Ultraschallräumen decken wir das gesamte Spektrum der neurologischen Ultraschalldiagnostik ab.

Gefäßultraschall

Die Ultraschalluntersuchung der hirnversorgenden Gefäße ist eine schnell verfügbare Methode um die Blutversorgung des Gehirns zu beurteilen. Dabei ist es möglich sowohl Gefäße am Hals, als auch Blutgefäße im Schädelinneren darzustellen. Es können so Veränderungen der Gefäßwände (Ablagerungen und Verkalkungen) sowie Gefäßverengungen (Stenosen) zuverlässig festgestellt werden. Deshalb ist der Gefäßultraschall in der Ursachenabklärung eines akuten Schlaganfalls von essentieller Bedeutung. Aber auch zur Verlaufskontrolle nach erfolgter Behandlung einer Gefäßstenose oder zur Risikoabschätzung ist diese Untersuchungsmethode hilfreich.

Nerven- und Muskelultraschall

Durch moderne Ultraschallgeräte mit besserer Auflösung ist es möglich auch Nerven und Muskeln darzustellen. Dies ist insbesondere bei Nerven-Engpass-Syndromen (z.B. Karpaltunnel-Syndrom oder Sulcus ulnaris Syndrom) für die Diagnosefindung hilfreich. Aber auch für andere Krankheiten mit Nervenschädigungen und Muskelkrankheiten gewinnt diese Untersuchungstechnik zunehmend an Bedeutung.

Ultraschall des Hirngewebes und der Substantia nigra

In vielen Fällen ist es möglich durch den Schädelknochen die Struktur des Hirngewebes mittels Ultraschall zu untersuchen. Dabei können die inneren Hirnhöhlen (Ventrikel) aber vor allem die Basalganglien und hier im Besonderen die Substantia nigra beurteilt werden. Bedeutung hat diese Methode bei der Abklärung auf das Vorliegen einer Parkinson-Erkrankung.

Ultraschall der Augenhöhle und der Sehnerven

Bei Patienten mit Kopfschmerzen oder Sehstörungen kann mittels Ultraschall auch die Augenhöhle und hier im Besonderen der Sehnerv beurteilt werden. Dabei können indirekte Hinweise auf einen erhöhten Hirndruck und bestimmte Erkrankungen (intrakranielle Hypertension, Stauungspapille, etc. ) gefunden werden.

Liquordiagnostik

Der Liquor cerebrospinals (Hirnwasser) ist normalerweise klar und farblos und umgibt das gesamte Gehirn und das Rückenmark. Daher ist es auch nicht überraschend, dass es bei vielen neurologischen Erkrankungen zu einer Veränderung der Zusammensetzung des Liquors kommt. Hierbei interessieren wir uns insbesondere für die Zahl an Entzündungszellen, den Eiweißgehalt, den Glucosegehalt, den Laktatwert und viele spezifische Eiweißmoleküle im Liquor.

Über eine dünne Nadel können wir den Liquorraum im Bereich der Lendenwirbelsäule punktieren und wenige Milliliter Liquor für diagnostische Zwecke entnehmen. Diese sog. Lumbalpunktion ist deutlich weniger schmerzhaft oder unangenehm als es von den meisten Patienten angenommen wird. Da diese Punktion im unteren Bereich der Lendenwirbelsäule und damit deutlich unterhalb des unteren Endes des Rückenmarkes durchgeführt wird, handelt es sich um eine risikoarme Untersuchung. Alle Ärztinnen und Ärzte an unserer Klinik führen diese Untersuchung regelmäßig durch und haben die notwendige Erfahrung. Der diagnostische Nutzen ist bei vielen Erkrankungen enorm. So finden sich typische Veränderungen des Liquors bei infektiösen Erkrankungen (Hirnhautentzündung), Multipler Sklerose, Demenzen, Hirnblutungen, und vielen anderen neurologischen Erkrankungen.